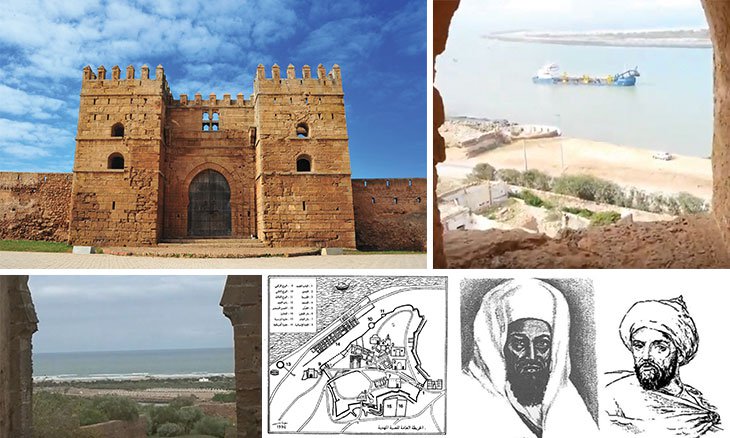

على بعد حوالي 35 كيلومترا عن العاصمة المغربية الرباط، تقع قصبة المهدية، وهي قلعة أثرية تعود إلى عهود قديمة تقدر بخمسة وعشرين قرنا، حملت أسماء عدة إلى أن استقرت على الاسم الحالي خلال حكم السلطان المغربي مولاي إسماعيل، وذلك عام 1681. وبعد مجد تليد، لم يتبق من القلعة سوى أسوار وبنايات مهدمة مهجورة، وما زالت المساعي الرسمية لترميمها والحفاظ عليها متلكئة جدا، رغم كون تلك “المهدية” شاهدة على جزء هام من تاريخ المغرب، فضلا عن كونها مجاورة لمحيط بيئي أخاذ، مكوّن من مصب نهر سبو وشاطئ المحيط الأطلسي ومحمية غابة سيدي بوغابة التي تتوفر على أشجار كثيفة وبحيرة كبيرة، وتستقطب أنواعا متعددة من الطيور المهاجرة.

أفرد الكاتب المغربي محمد سعيد سوسان لقصبة المهدية كتابا متميزا، هو عبارة عن دليل يتولى تقديم أهم المراحل التاريخية التي شهدتها المهدية من العصور القديمة إلى الزمن الحاضر، كما يساعد الزائر على اكتشافها بما يقدمه من تصميمات ورسوم وتعريف بالأماكن. ويعكس الكتاب غيرة مؤلفه على المنطقة التي تعد مسقط رأسه، أي مدينة القنيطرة المجاورة لقصبة المهدية.

من تيماتريون إلى المعمورة

يوضح المؤلف أن موقع المهدية الحالي يُعرف في الوثائق التاريخية بتسميات متعددة تعاقبت بتعاقب الحقب والعصور، أقدم هذه الوثائق يشير إلى مدينة أسست بهذا الموقع في عهد الفينيقيين عُرفت باسم تيماتريون، مثلما دوّن ذلك الأمير القرطاجي حانون في تقريره عن الرحلة الشهيرة التي قام بها إلى ساحل افريقيا الغربي في القرن الخامس قبل الميلاد، على رأس 60 مركبا تحمل 30 ألف شخص قصد التعرف على سوق الذهب وتشييد مدن على هذا الساحل.

على أرض الواقع، لا يوجد أي أثر فينيقي أو قرطاجي أو روماني عند مصب نهر سبو، لكن توجد على ضفته اليسرى، وعلى بعد 30 كيلومترا من مصبه، آثار بارزة لمدينة رومانية تسمى تموسيدة، وعلى النهر نفسه توجد آثار بناسة المدينة الفينيقية التي أعاد الرومان بناءها.

ويلاحظ محمد سعيد سوسان أنه لم يرِد في المصادر التاريخية القديمة قبل القرن العاشر الميلادي أي ذكر لتجمع سكاني على مصب نهر سبو. وأول من يشير بعد ذلك إلى موقع عمراني بهذا المصب هو الجغرافي المغربي الشريف الإدريسي الذي ذكره في سنة 1154 ميلادية في مؤلفه “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” باسم المعمورة، وذُكرت المعمورة فيما بعد كميناء يتوفر على ورش لصنع السفن الحربية في عهد السلطان عبد المؤمن بن علي الموحدي في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي.

ويذكر المؤرخ الزياني في رحلته أن مدينة المعمورة أسسها الفرسان الأمازيغ “بني يفرن” على موقع تيماتريون المنقرضة، في القرن العاشر الميلادي، وكان هؤلاء قد كوّنوا إمارة عند مصب نهر أبي رقراق، واتخذوا شالة عاصمة لها. أما ليون الإفريقي (محمد بن الحسن الوزان) فقد ذكر في كتابه الشهير “وصف افريقيا” أن المعمورة مدينة صغيرة شُيدت على مصب نهر سبو لحراسة مدخل النهر ومنع تسرب الغزاة منه إلى داخل البلاد، وأنها تقع بجانب غابة كبيرة تكثر فيها السباع الضارية، في إشارة إلى غابة المعمورة التي لم يعد فيها اليوم أي أسد.

ويؤكد مؤلف كتاب “قصبة المهدية” أن المعمورة لعبت خلال حكم الموحّدين دورا دفاعيا رئيسيا باعتبارها إحدى القواعد العسكرية التي كانت تنطلق منها الحملات ضد الإسبان والبرتغال إلى جانب طنجة وسبتة وباديس ووهران والمهدية، وهذه الأخيرة مدينة على الساحل التونسي أسسها الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي في بداية القرن العاشر الميلادي، وحررها عبد المؤمن الموحّدي من النرمنديين سنة 1159م.

خلال القرن السادس عشر الميلادي، أصبحت المعمورة مركزا تجاريا نشطا، فكان التجار الأوروبيون يترددون على مينائها قصد مبادلة سلعهم بالسلع المغربية التي تدرّها منطقة الغرب من حبوب وجلود وأصواف وعسل وشمع وكتّان وزيوت لا سيما تلك المستخلصة من شجر العرعار وشجر البلوط بغابة المعمورة.

وبالنظر إلى موقع المعمورة المتميز كمنفذ إلى سهل منطقة الغرب الغنية، فقد كانت محط اهتمام الأوروبيين وأطماعهم، لاسيما البرتغاليين، حيث كانت سفنهم تتردد عليها قصد التجسس والاستطلاع ووضع تصاميم للمصب والإغارة على السكان أحيانا. وفي سنة 1515 وضع ملك البرتغال آنذاك خطة للهجوم على المعمورة، وبناء حصن في مصب سبو، وعهد بتنفيذ خطته إلى وزيره الأول الذي غادر لشبونة يوم 13 حزيران/يونيو على رأس أسطول ضخم مكون من 200 سفينة ومركبا تقريبا، تحمل على ظهرها أكثر من 18 ألف محارب، فضلا عن مجموعة من البنائين والبحارة وعدد من العائلات التي كانت تنوي استيطان القلعة. لكن البرتغاليين عجزوا عن الصمود أمام الجيش المغربي الذي أمطرهم بوابل من القذائف وقطع عنهم المؤن، وخلف عددا من الجرحى والقتلى في صفوفهم. وبذلك، لم يتعدّ الاحتلال البرتغالي للمعمورة سوى 46 يوما.

القراصنة والاستعمار وميلاد “المهدية”

مع مطلع القرن السابع عشر، عاد اسم المعمورة إلى الظهور كمقر لقراصنة قدموا على الخصوص من إنكلترا وهولندا، مستغلين الفوضى العارمة التي شهدها المغرب في تلك الفترة نتيجة التنازع على المُلك وتقلص نفوذ السلطان وانتشار الفتن. وما لبث أن ارتفع عدد القراصنة والمراكب البحرية التي يتوفرون عليها، وكذا عدد التجار والوسطاء بمختلف أصنافهم، والعمال في ورش السفن، فانتعشت المعمورة واغتنت، ونظم القراصنة تجمعهم في ما سموه “جمهورية قراصنة المعمورة”، وصاروا يشكلون خطرا حقيقيا في الطريق التجاري إلى الهند بمهاجمتهم السفن في المحيط الأطلسي، مما دفع كثيرا من الدول (كاسبانيا والبرتغال وإنكلترا وهولندا وغيرها) إلى السعي لربط علاقات معهم ـ كل دولة على حدة ـ من أجل حماية مصالحها التجارية أو العسكرية.

وفي سنة 1614، تمكنت اسبانيا من إلحاق الهزيمة بالقراصنة واحتلال “المعمورة” ثم غيروا اسمها إلى سان ميغيل دو أولترامار، ولكن أحد رجال الدين والتصوف، أبو عبد الله محمد العياشي الذي أسس إمارة سلا المستقلة عن الحكم المركزي آنذاك، قام بحملات هجومية على المحتل الاسباني، وحذا حذوه زعماء الزاوية الدلائية الذين سيطروا على إمارة سلا، وحاولوا استرجاع حصن المعمورة ثلاث مرات دون جدوى. واستمر الاحتلال الاسباني للحصن 67 سنة، حتى تمكن السلطان القوي مولاي إسماعيل من استعادة المعمورة استعانة بجيشه النظامي وبمئات المتطوعين. وأطلق عليها اسما جديدا ما زالت تحمله إلى اليوم هو المهدية، ربما بسبب وفرة الغنائم، أو للسهولة التي تم بها استرجاعها، مثلما يذكر الكاتب محمد سعيد سوسان.

وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل، تحولت القلعة إلى قصبة بطابعها العلوي، إذ قام بتعزيز أسوارها، لا سيما المواجهة منها للبحر، وبنى بابها الضخم المواجه للقِبلة والذي عرف بالباب الجديد، وشيد بداخلها قصرا لقائد الحامية، ومسجدا ومدرسة وحماما وفندقا وإسطبلا، وعددا من الدور… وغيرها. واهتم بفتح ميناء المهدية للتجارة بعد أن جهز ضفة النهر اليسرى بأرصفة لاستقبال السفن التجارية، فصار من الموانئ النشطة، خاصة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي نهج سياسة تجارية منفتحة على أوروبا. أما السلطان المولى سليمان (الذي عرف عهده اضطرابات شديدة) فقد قرر في سنة 1795 إغلاق ميناء المهدية وغيره من الموانئ المغربية في وجه التجارة الخارجية احترازا من طمع الأوروبيين في استغلاله للتغلغل داخل البلاد. ومن ثم، تدهور نشاط المهدية إلى أن اضمحل بمغادرة تجارها إلى الرباط، ولم يبق منها إلا عائلات قليلة كان أفرادها يعيشون على الصيد البحري.

مجيء الأمريكيين

مع مطلع القرن العشرين، وبالضبط ابتداء من سنة 1911، وقع اختيار القيادة العسكرية الفرنسية على ميناء المهدية (بعد ميناء الدار البيضاء) ليكون محطة ثانية لاستقبال المؤن والمعدات وعتاد الحرب، حيث كان السلطان مولاي عبد الحفيظ استنجد بفرنسا لفك الحصار الذي كان مضروبا حوله من طرف قبائل عديدة رافضة للهيمنة الأوروبية. إلا أن صعوبة الملاحة في ميناء المهدية بسبب رياح المحيط القوية، وحدّة الحاجز النهري، وكثرة الرواسب التي تتجمع في مدخل النهر، دفعت الفرنسيين إلى البحث عن موقع آخر نحو الداخل يصلح لإنشاء ميناء عسكري عليه (تحول فيما بعد إلى ميناء تجاري) فوقع الاختيار على القنيطرة التي تبعد عن مصب سبو بكيلومترات، وهناك توجد المواصفات الملائمة من حيث اتساع النهر وعمقه الذي يسمح باستقبال البواخر متوسطة الحمولة، فضلا عن توفره على رصيف قاري.

عادت المهدية إلى مسرح الأحداث عندما اختارتها الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر 1942 كمحطة لإنزال قواتها الممثلة للحلفاء لمواجهة حكومة “فيشي” الفرنسية الموالية للنازيين الألمان، حيث وصلت إلى المهدية 19 سفينة حربية محملة بـ9000 جندي. واستمرت المعارك لاحتلال القصبة ثلاثة أيام، سقط خلالها عدد كبير من الضحايا في صفوف الجانبين، وألحقت تلك المعارك أيضا أضرارا بالغة بمآثر قصبة المهدية ومن بينها الباب الجديد الذي شيده السلطان مولاي إسماعيل. وشرع الأمريكيون بعد انتصارهم، في إتمام قاعدة جوية عسكرية ضخمة مكتملة المرافق والتجهيزات على مساحة شاسعة تمتد بين المهدية والقنيطرة، مستغلة عدة كيلومترات من الضفة اليسرى لنهر سبو. وقد استدعى بناء القاعدة العسكرية جلب أفواج كبيرة من الباحثين عن الشغل والتجار والصناع والوسطاء، لاسيما وقد تزامن إنشاؤها مع المجاعة المترتبة عن الجفاف والأزمة الاقتصادية الخانقة التي خلفتها ظروف الحرب العالمية الثانية.

وهكذا شهدت مدينة القنيطرة نموا مطّردا سريعا، بفضل نشاط الميناء وعروض العمل في القاعدة الأمريكية وتطور قطاع الصناعة الحديثة والخدمات، فيما غدت المهدية مرسى بسيطا للصيد، ومدينة صغيرة للاصطياف، يتميز فيها نمطان من العمران، أولهما دور عصرية بمحاذاة شاطئ السباحة، والثاني أحياء سكنية شعبية قرب القصبة.

معالم وآثار

تتوفر قصبة المهدية على عدة معالم وآثار، فهي محاطة بسور عال حفرت دونه خنادق عميقة، ويشتمل على بابين، أولهما باب العين جهة الغرب الذي بناه الإسبان أثناء احتلالهم للقلعة، والثاني باب ضخم يقع جهة الشرق ويسمى الباب الجديد، وقد بني بأمر من السلطان مولاي إسماعيل، وهو يتميز بطابع مغربي صرف، على غرار الأبواب الدفاعية الموحدية والمرينية.

وعلى السور الشمالي المتعرج المواجه لنهر سبو، يبرز برجان دفاعيان بناهما الإسبان، وهما مزودان بكُـوّة مقوسة مخصصة للمدافع، وبمرتفع على محيطهما الداخلي خاص بالحرّاس. أما أهم الأبراج وأكبرها فهو الذي يقع في الركن الغربي مواجها البحر، وهو قائم على قاعدة شبه مستديرة، ومزود بثماني كوّات كانت تصوب منها المدافع، وبمرتفعات وحجرات للحرّاس.

وبمحاذاة سور القصبة الشمالي المقابل للنهر، توجد دار المخزن، التي كانت مقر قائد الحامية العسكرية في عهد المولى إسماعيل، وبجوارها يوجد تجمع، يضم مسجدا وحماما ومدرسة لم يبق منها إلا أجزاء من جدران متهدمة. كما تحتوي القصبة على فندق ودار للقائد وقبّة إسبانية.

الطاهر الطويل