أجرى الحوار: الطاهر الطويل

يؤكد الباحث المسرحي المغربي الدكتور أحمد مسعية على ضرورة توفير التربية الفنية للمواطن لكي يتكون لديه وعي بأهمية التعبيرات الفنية والثقافية وأهمية المشاركة ماديا في إنتاجها وتوزيعها. كما يرى أن تطوير الفن والثقافة يتطلب الارتقاء بالطريقة التي يُنظَر بها إلى هذا “الغذاء الروحي”، وفق تعبيره.

المدير السابق “للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي” في المغرب، ينشغل كثيرا بمسألة التوثيق التي يرى أنها مهمة جماعية تهم المؤسسات والأفراد، من منطلق أن “المسرح ـ كما يقول ـ فن زائل بطبيعته، وإن لم نحافظ على أثر له (نصوص، كراسات الإخراج، ديكورات، ملابس، تسجيلات للعروض، الخ) يصعب على المبدعين والدارسين والعموم الاطلاع على هذه الذاكرة والاستفادة منها.

سبق لأحمد مسعية أن أشرف على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية في المغرب، بما في ذلك الندوة الدولية حول “المسرح والتربية”، والمؤتمر العالمي الرابع “الاقتصاد والثقافة”، فضلاً عن مهرجانات وندوات الأخرى. ومن خلال مؤلفاته المتعددة يطرح مختلف القضايا المتعلقة بالثقافة والمسرح والهجرة والعولمة والمغرب. وقد عاشر الطيب الصديقي عن قرب، وكتب عنه ـ بعد ذلك ـ بمداد المحبة والتأمل والنقد “بورتريه” بين دفتي كتاب بعنوان “الطيب الصديقي: الطيب والشرس والمسرح”، بسط فيه عوالم هذه الشخصية التي حققت شهرة مبهرة عبرت حدود العالم العربي.

وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرت مجلة المسرح مع أحمد مسعية:

ـ في البداية، أود أن أسألك عن مسألة فاجأت العديد من المهتمين. لماذا غبتَ عن الدورة الثالثة عشرة من “مهرجان المسرح العربي” التي انعقدت هذه السنة في مدينة الدار البيضاء من 10 إلى 16 يناير 2023 من طرف الهيئة العربية للمسرح بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل. كما لوحظ غيابك عن اليوم الدراسي المنظم من طرف هذه الأخيرة، مع العلم أنك من أبرز الفاعلين الناشطين في المشهد المسرحي المغربي؟

+ وأنا كذلك استغربت لهذا الاقصاء. فعلاً، يعلم الجميع أنني لم أُستدعَ إلى هذا المهرجان المهم المنعقد في مملكتنا العزيزة. لماذا؟ لا أدري. ربما ظنّتْ وزارتنا أنني غير معني به، رغم أنني في صلب الحركة المسرحية المغربية، كوني أولاً أشرفتُ لمدة تتعدى العشر سنوات على تسيير “المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي” أي ثلث عمره؛ وشاركتُ في الحركة المسرحية المغربية والعالمية من خلال ندوات وملتقيات ومهرجانات وغيرها. كما عاشرتُ العديد من القامات المسرحية عبر العالم، وساهمت بإيعاز من صديقي محمد الأشعري، الوزير المثقف، في إحياء “مهرجان ربيع المسرح العربي” الشهير سنة 2003، من خلال إعداده وتنظيمه في مدينة الرباط، حيث شاركت فيه أهم القامات المسرحية العربية، أمثال: الفاضل الجعايبي ويحيى الفخراني وثريا جبران والطيب الصديقي وعمر فطموش وهشام كفارنه وغيرهم… وللأسف، الأشياء الجميلة لا تدوم.

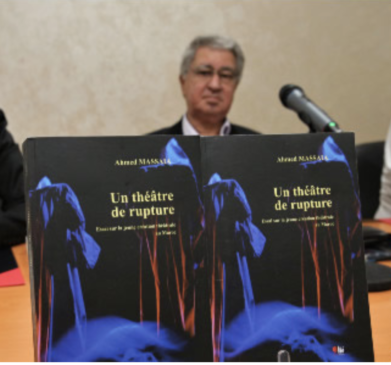

من الناحية العلمية، نشرتُ العديد من المقالات حول الإبداع المسرحي والسياسة المسرحية، وساهمتُ في توثيق الحركة المسرحية في بلادنا، بإنجاز “دليل المسرح المغربي” باللغتين العربية والفرنسية، وهو المؤلف الذي بات يستفيد منه الجميع، كونه المرجع الأساسي والوحيد في هذا المضمار، ثم كتاب مهم حول المرحوم الفنان الطيب الصديقي، ومؤخرا أصدرتُ مؤلَّفًا يحكي عن الثلاثين سنة الأخيرة من الإبداع المسرحي، خاصة من طرف خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ممّن يسمّون “الحساسيات الجديدة”؛ والكتاب الذي يحمل عنوان “مسرح القطيعة” تجاهله الجميع خلال الدورة الأخيرة من مهرجان المسرح العربي في الدار البيضاء، دون أن أعرف السبب، علمًا بأن موضوع الندوة الفكرية كان حول هذا الموضوع .

الإقصاء نفسه طالني فعلاً في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول “آليات تطوير المسرح المغربي بين التجديد والابتكار”، إذ استُدعي له العديد من رجال ونساء المسرح ومن النقاد والباحثين إلا أنا، مع كل أسف. لكن، كلّ هذا لا يهم. الجميع يعرف شغفي وحبي للمسرح وللشأن الثقافي، فإذا أُغلِق في وجهي باب أدخل من النافدة. حذارِ من الاقتصار على رؤية قسط من السماء فقط!

ـ على ذكر كتاب “مسرح القطيعة”، ما دلالات اختيار هذا العنوان؟ حين نتحدث عن القطيعة، فهل معنى ذلك أنه ليس هناك تواصل وجسور بين المسرحيين الشباب الممثلين في خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وبين المسرحيين القدماء (الرواد) والمخضرمين في المغرب؟

ـ في الحقيقة، هذا العنوان مستفز نسبيا. العديد من القرّاء الذين اقتصروا على العنوان قبل قراءة المؤلف بأكمله اعتبروا أن مفهوم “القطيعة” هنا هو الفصل المطلق بين مرحلة وأخرى، أي تحول جذري بين المرحلتين (قبل مجيء المعهد العالي وبعده) من الناحية الإبداعية، أي لا علاقة بين الأجيال المتعاقبة، وهذا غير صحيح بالطبع، لأن الإبداع له استمرارية وتكامل من جيل إلى آخر، ومن حقبة تاريخية الى أخرى رغم الاختلاف والتحول الإستطيقي (الجمالي).

ما أعنيه بالقطيعة له معنى من الناحية السياسية والإدارية والفنية وكذلك الإبداعية بالطبع. كيف؟ ما يعلمه الجميع أن بداية التسعينات بعد تخرج الأفواج الأولى من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عاش المغرب عدة تحولات سياسية واجتماعية وفنية أثرت إيجابا على المشهد المسرحي خصوصا، أولاً، من الناحية السياسية مجيء حكومة التناوب وتعيين وزير للثقافة، هو مثقف يساري وشاعر ومتتبع للشأن الثقافي في شخص محمد الأشعري. تلا ذلك مباشرة اعتلاء ملك شاب للحكم، صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من الناحية التشريعية، إقرار دستور جديد أعطى عدة مكتسبات للمجتمع المغربي منها حقوق واسعة للمرأة وحرية للتعبير واستعمال اللغة الأمازيغية لغةً رسمية بجانب اللغة العربية، ثم من الناحية الفنية سنّ قانون للفنان ودعم المشاريع المسرحية، حيث قطعت الوزارة مع عادات قديمة تتمثل في كون بعض المسرحيين النافذين فقط يتمتعون بالدعم المالي للدولة؛ وأخيرا تخرج أولى الأفواج من السينوغرافيين الذين أثّروا في جماليات المسرح. كلّ هذا شكل قطيعة مفصلية مع عهد ولّى.

ـ يندرج كتاباك “دليل المسرح المغربي” و”مسرح القطيعة” ضمن جهود توثيق تجارب المسرح المغربي، هل تعتقد أن المبادرات الفردية كافية في هذا المجال أم لا بد أن تكون مُمَأسسة، من خلال الإدارات والقطاعات العمومية المعنية؟

+ بدون شك أن المبادرات الشخصية في ميدان التوثيق غير كافية. إنها مسألة تهم أولاً وقبل كل شيء المؤسسات الرسمية، بحكم أنها الوصية الأساسية على حفظ الذاكرة، ولأنها أيضا تتوفر على سلطة رمزية وعلى الآليات والإمكانيات اللازمة لجمع الوثائق ومعالجتها ونشرها. مع الأسف، لحد الآن لا تتوفر الوزارة الوصية على مركز للتوثيق في الميدان المسرحي. المسرح فنّ زائل بطبيعته، وإن لم نحافظ على أثر له (نصوص، كراسات الإخراج، ديكورات، ملابس، تسجيلات للعروض، الخ) يصعب على المبدعين والدارسين والعموم الاطلاع على هذه الذاكرة والاستفادة منها.

انطلاقًا من هذه الوضعية غير العادية التي يساهم فيها أيضا المبدعون أنفسهم، ومساهمة مني في حفظ هذه الذاكرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه (لا سيما وأنه إذ توفي رئيس فرقة ما، ضاعت معه كل المعلومات والوثائق)، أخذت على عاتقي إنجاز “دليل المسرح المغربي”، وهو عبارة عن مؤلف ضخم يضم الفرق المسرحية التي نشطت على الصعيد الوطني منذ فجر الاستقلال مع تقديم لكل واحدة منها، على مستوى تاريخ وظروف إنشائها، وريبرتوارها، مع ورقة تقنية مدققة لكل مسرحية أنجزتها، وجرد مشاركة الفرقة في المهرجانات وإدراج صور لبعض العروض المسرحية. لقد أخذ مني هذا العمل الضخم سنوات طويلة وجهدا كبيرا، وساهمت في نشره وزارة الثقافة مشكورة، وقُدِّمَ هذا العمل لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. يبقى الآن أن نهتم بتحيينه وإعادة نشره. طلبتُ ذلك من عدة وزراء، لكن بلا جدوى لحد الآن. كما يمكن اعتبار “مسرح القطيعة” توثيقا لثلاثين سنة الأخيرة من الإبداع المسرحي الذي ساهم فيه خريجو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بشكل لافت.

ـ عملتَ مديرا للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ما بين 1993 و2004، ماذا يمكن أن تقول عن البصمة التي تركتها في هذه المؤسسة؟

+ أكثر من إحدى عشرة سنة من تسيير هذه المؤسسة الأكاديمية، أي ثلث عمرها تقريبا كانت بالنسبة لي بمثابة مختبر مفتوح للإبداع المسرحي المبني على مصاحبة الطلبة في البحث والتجريب. ومن ثم، جعلتُ من هذه المؤسسة الأكاديمية ورشة مفتوحة على عدة تجارب وعدة حساسيات عبر العالم.

المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مؤسسة فتية، وجاء إحداثها في فضاء ذي تجربة مسرحية قصيرة بالقياس مع البلدان التي لها باع في هذا الميدان. بلادنا لا تتوفر على العدد الكافي من المؤطرين ممّن يمتلكون كفاءة فنية وبيداغوجية في آن واحد، فارتأيت الاستعانة بخبراء ومؤطرين من بلدان متعددة في إطار ورشات قصيرة المدى في ميادين تقنية كتكملة للدروس النظامية ثم ورشات طويلة المدى (أربعة الى خمسة أسابيع) ما أسميتها بورشات الأبداع المسرحي، الغاية منها تمكين الطلبة من الاحتكاك بتجارب علمية تحث اشراف مخرجين مرموقين من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وكندا وسوريا وتونس وبولونيا والعراق وغيرها من البلدان التي ربطت معها علاقات متينة، استفاد منها الطلبة والأساتذة على حد سواء.

هذه الورشات كانت بمثابة تهيئة للاحتراف pré-professionnalisation (فترة ما قبل الاحتراف) وكانت في غالب الأحيان تتخللها عروضٌ مسرحية تجريبية تُعرض للعموم. أتذكر على سبيل المثال عرض “كيلكاميش” مع روبير كانطريلا من فرنسا، عرض “ريشار الثالث” مع الإسباني خوان دلوريس كباييرو، “البحث عن زوج لأختي” مع الإيطالي كارلو دماسكو، “المصطبة” مع العراقي جواد الأسدي وغيرها كثير… هذه التجارب ساهمت كثيرا في تكوين الطلبة، علاوة على دروسهم النظامية التي يسيرها أساتذة مغاربة نظاميون أو متقاعدون.

وبحكم هذه التعاقدات التي أبرمها المعهد مع دول صديقة، تمكن الطلبة والأساتذة من تداريب خارج الوطن، ولا سيما مشاركة عشرة طلبة كل سنة في مهرجان “أفينيون” المسرحي الشهير. في الحقيقة، قضيت أكثر من عشر سنوات من التلاحم التام مع الطلبة والاستمتاع بالتجارب المسرحية الفريدة من نوعها.

الانفتاح على العالم

ـ وكيف تنظر إلى راهن المسرح المغربي وعلاقاته بالسياق العربي والعالمي لأبي الفنون؟

+ في الحقيقة المسرح المغربي بخير، قياسًا بما يشاهد الآن في الأوطان العربية لا سيما في الدول التي كان لها حضور قوي مثل سوريا ولبنان ومصر وتونس التي تراجع فيها الإبداع المسرحي نسبيا بسبب الربيع العربي.

حضور المغرب الآن في المهرجانات العربية قوي، إذ تحصد بعض الفرق المغربية في كل مرة جوائز كبرى. الآن، بدأت بعض دول الخليج تعطي أهمية كبرى وإمكانيات هائلة للإبداع المسرحي، وهذا شيء جميل، أن تزدهر وتنتشر الحركة المسرحية في جميع الأوطان العربية، شريطة ألا ننغلق على أنفسنا ونصبح ندور في حلقة مفرغة. يجب الانفتاح على العالم الآخر، قارات أخرى مثل أوربا وأمريكا وإفريقيا وآسيا. هكذا تطور المسرح الغربي، وأصبح يكسو كل بقاع العالم بتطوير آلياته وتنظيراته وجمالياته. الاحتكاك مع الآخر لا يعني بالطبع الاقتصار على تقليده، كما نفعل الآن نسبيا؛ ولكن توسيع وسائل تعبيراتنا في إطار هويتنا وثقافتنا بالطبع.

ملاحظة أخرى لا بد من الانتباه إليها، لأننا سمعنا مؤخرا أصواتا تعلو للمطالبة بها وهي مسألة اللغة. صحيح أن اللغة العربية الفصحى هي التي يمكنها أن توحد الأمة العربية، لكن الكل يعلم أنه أولا لا يوجد لحد الآن قاموس موحد للغة العربية بين الشرق والغرب. ثانيا، هناك لهجات متعددة في كل بلد هي اللغة المتداولة محمية بدستور، كما هو الشأن في بلادنا. ثالثا، هذا التنوع اللغوي كنز ثمين ورافد من روافد التنمية اللغوية والتعبيرية. البعض يقول إن هذا هو العائق في التواصل بين الشعوب العربية في الميدان المسرحي. لا أعتقد ذلك، خاصة إذا استعملنا اللغة كعنصر ركحي مثل باقي العناصر الأخرى في بناء العرض المسرحي.

ـ حسناً، وكيف تنظر إلى سياسة الدعم المسرحي التي انتهجتها وزارة الثقافة منذ عدة سنوات؟ وما مدى مساهمتها في تطوير الحركة المسرحية المغربية؟

+ الدعم المسرحي الذي أحدث سنة 1998 هو الذي أنعش الحركة المسرحية ومكّن العديد من الخريجين من ولوج هذا الميدان وبعض الفرق من الانتعاش. في البداية، كان واضحا ومحكما، بحيث كنّا نميز ما بين “دعم الإنتاج” و”دعم الترويج”، لكون هذا الأخير يهم أجود العروض التي نالت اعجاب الجمهور، فيعطى للفرقة المعنية بعرض مُنتَجها عبر عدة أقاليم في المملكة. كما كان الدعم المالي المخصص للفرق المدعمة قد وصل إلى مبالغ محترمة. مع الأسف، منذ إحداث هذا الدعم، ورغم تحيين ومراجعة فقراته، لم يرقَ لحد الآن لمتطلبات رجال ونساء المسرح في الشق المالي والتنظيمي معا. أصبح دعم الترويج بمثابة جولة ثانية لدعم الإنتاج، وتراجعت المبالغ المالية المخصصة لكل فرقة بشكل كبير، وأصبح يشوب عملية الانتقاء عدة خروقات، فصار هذا الدعم مجرد إعانات يستفيد منها جل المسرحيين، بدون أن يرتكز الى الجودة والحرص على الارتقاء بالإبداع المسرحي.

في اعتقادي، من المفروض أن نحرص على انتقاء الجدية والمهنية حينما يتعلق الأمر بتدبير الشأن الثقافي والفني. تطوير الفن والثقافة في بلدنا يتطلب الارتقاء بالطريقة التي ننظر بها إلى غذائنا الروحي. السعي للتميز في الممارسة الفنية والثقافية والوعي العميق بالمرامي الحقيقية للتربية الفنية والثقافية، هو مسؤولية سياسية لا يدركها سوى أولئك الذين يؤمنون بدور الثقافة في التنمية البشرية للأمم التي تريد مواكبة العالم الحديث. وفي الدعم للمشاريع الثقافية والفنية مسؤولية جسيمة في الارتقاء بالفن والإبداع.

الثقافة خدمة عامة

ـ الملاحظ أنه تعالت في الآونة الأخيرة أصوات تدعو إلى إلغاء دعم المشاريع الثقافية والفنية، سيما أن وزارة الثقافة لم تفكر في إسناده بسياسة ترويجية جادة تعمل على إيصال المشاريع المدعمة للمتلقي؟

+ بالفعل، في الفترة الأخيرة بدأت الفكرة تنتشر أكثر فأكثر، وتستند على منطلقين مثيرين للاستغراب على حد سواء، المنطلق الأول أن عدد المتفرجين الذين يذهبون لمشاهدة العروض المسرحية ضئيل جدا، مع أنهم لا يدفعون ثمن تذكرة الدخول، وبالتالي لا جدوى من دعم المشاريع الفنية. والثاني أن بعض المتتبعين للشأن الثقافي ينادون بإنشاء صناعة ثقافية وإبداعية لفك التزام الدولة بميزانية الدعم وتوفير الدعم الهزيل المخصص لوزارة الثقافة لمشاريع أخرى تخص البنيات التحتية وتأهيل الموروث المادي واللامادي… إلى غير ذلك.

نعم، يمكن أن نقول ذلك لكي نشرك الفن في اقتصاد الثقافة، لكن لا يمكن أن نطبق هذه الفكرة على المسرح مثلا، لأن المشكلة برأيي ليست كذلك، فالذين يدعون أن الفن غير نافع، وأن دعم الإنتاجات الفنية مضيعة للمال العام، لا يعلمون بأن الثقافة هي خدمة عامة، لذلك، من الملحّ الآن، وقبل أي شيء، الحرص على التربية الفنية للمواطن لكي يتكون لديه وعي بأهمية التعبيرات الفنية والثقافية وأهمية المشاركة ماديا في إنتاجها وتوزيعها.

+ إذن، لماذا لا تشرع الوزارة الوصية في تعزيز التربية الفنية، لا سيما وأن المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي صار، خلال الأعوام الأخيرة، يخرّج سنويا أكثر من ثلاثين أستاذا للتربية الفنية، قادرين على المشاركة الفعلية في هذا المسار؟

+ لقد قيل الكثير في هذا الموضوع، وكل واحد له رأيه حسب منظوره الخاص. بالنسبة إلي، فلقد صدمت من هذا الأمر، وعبّرت بشدة عن رأيي في حينه. فإذا كان الأمر يتعلق بشخص أو بشخصين ممن قرروا الهجرة إلى بلد ما لأسباب مهنية أو شخصية فهذا طبيعي، من منطلق أن حرية الإنسان في التنقل حق من حقوق الإنسان. وإذا اعتبرنا المسألة من وجهة نظر الخريجين الذين فضلوا الهجرة لكسب المال، فهذا أيضا مشروع وطبيعي في بلد لا يعطي قيمة للفن والثقافة. لكن الطامة الكبرى كون الإدارة الوصية هي التي استجابت للطلب، ونظمت في مقر تابع لها وهو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عملية الانتقاء، ووافقت على تصدير عدد هائل من خيرة الخريجين لدولة عربية شقيقة تحرص على تنمية الإبداع المسرحي والتربية الفنية لناشئتها، وهذا عمل مشروع وجميل. البعض من هؤلاء الخرجين لهم صيت في الميدان المسرحي والتلفزي والسينمائي داخل الوطن. فهذه مسألة عبثية لا تفهم البتة. أكثر من هذا: هاجر هؤلاء الخريجون من أجل التدريس في المؤسسات التعلمية في هذا البلد الشقيق، مع العلم أننا نحتاج لهؤلاء الأطر (الكوادر) في مؤسساتنا التعليمية قصد المساهمة في التربية الفنية المنعدمة في بلادنا كما يعلم الجميع، وهذا ما كان مقررًا عند إنشاء المعهد، كما أن الحركة المسرحية تكاد تنقرض في السنوات الأخيرة بحكم السياسة العرجاء للوزارة الوصية. فبدلاً أن تبتكر حلولا ناجعة لخلق دينامية جديدة كي تنعش المسرح وتخلق فرصا للشغل لهؤلاء الشباب، فضّلتْ أن تهجّرهم بالجملة.

ـ وما دور النقابات الفنية في النهوض بأوضاع المسرحيين المغاربة؟

+ لعبت النقابة الوطنية لمحترفي المسرح دورا رائدا في إنعاش الحركة المسرحية باشتراكها في جميع المشاريع التنظيمية (الدعم، قانون الفنان، التعاضدية، الخ) لكن مع الأسف الشديد تشذرت هذه النقابة الى ثلاث أو أربع نقابات، فصار صراع مرير بينها، وتراجعت المكتسبات وتقهقر المسرح في بلادنا في الآونة الأخيرة، وهذا مؤسف بالطبع لا سيما وأنه لدينا من المبدعين ما يكفي، إذ يمتلكون مستوى عاليا في الإبداع والتسيير.

ـ وماذا عن حقوق الفنانين المسرحيين، على مستوى الملكية الفكرية وكذا على مستوى المشاركة في أعمال مسرحية تقدم على التلفزيون أو في شبكة الإنترنت؛ ما الضمانات القانونية للحفاظ عليها في المغرب؟

+ من المكتسبات للحقل المسرحي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي دافعت عنها النقابة وتوصلت الى اقرارها قانونيا. هذا المكسب جعل المبدعين يتوصلوا بحقوقهم المالية في الآونة الأخيرة.

ـ ما الذي يشغلك حاليا على مستوى البحث والتأليف؟

+ الكتابة أساسا. بعد حصولي على التقاعد الإداري (بالمناسبة، لا أفضّل استعمال هذه الكلمة، لأنه بالنسبة إلي لا يوجد تقاعد للمبدع)، تفرغت للكتابة. فبعد نشر عدة دراسات، انتقلت إلى الإبداع. لدي الآن عدة مسرحيات للطبع والعديد من الروايات، أتمنى أن يسعفني الزمن وتسعفني عيني لإتمامها ونشرها.

ـ كلمة مفتوحة في نهاية الحوار؟

+ لنرتقِ جميعًا بالمسرح في أوطاننا الحبيبة.

ـــــــــــــــــــ

بطاقة

أستاذ جامعي وأديب وباحث مسرحي، عمل مديرًا للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ما بين 1993 و2004. وبعد تقاعده عن العمل، اختار الاستقرار في “واد لاو” على ضفاف البحر الأبيض المتوسط (شمال المغرب) حيث يواصل كتاباته باللغة الفرنسية.

إصداراته:

ـ دليل المسرح المغربي (2012)

ـ رغبة في الثقافة (2013)

ـ إنسانية للتقاسم (2015)

ـ مديح المواطنة (2016)

ـ سيدة الجلباب الأحمر ـ رواية (2016)

ـ الطيب الصديقي، الطيب والشرس والمسرح (2017)

ـ مسرح القطيعة: بحث حول الإبداع المسرحي الشاب في المغرب، (2020)

ـ رسالة إلى ناشري: تأملات في النشر باللغة الفرنسية في المغرب (2023)